クレア工房

| 電子工作

| 簡易オーディオ

HA2: ヘッドホンアンプ

概要

- 対象となるヘッドホンは例によってFOSTEX T60RPです。

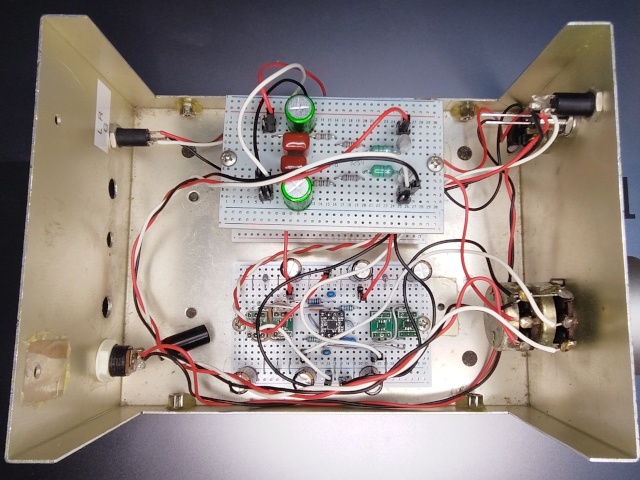

- 電源基板と筐体はHA1からの使いまわしです。

- ダイヤモンドバッファを構成するトランジスタにNPN+PNP複合型のIMZ1Aを採用してダイヤモンドバッファの熱結合を教科書通りに施しました。

同時にエミッタ抵抗を省きました。

- 入力フィルタ基板を増設してLPFを構成し、

入力ノイズとなる超音波を取り除くことにしました。

- オペアンプにちょっとお高いOPA1622モジュールを採用しています。

MUSES8820とどちらが良いかの評価はしていません。

- 入力でDCカットを行っています。

出力にDCカットを行うコンデンサは回路上に存在しません。

回路図

TBD

使用部品

TBD

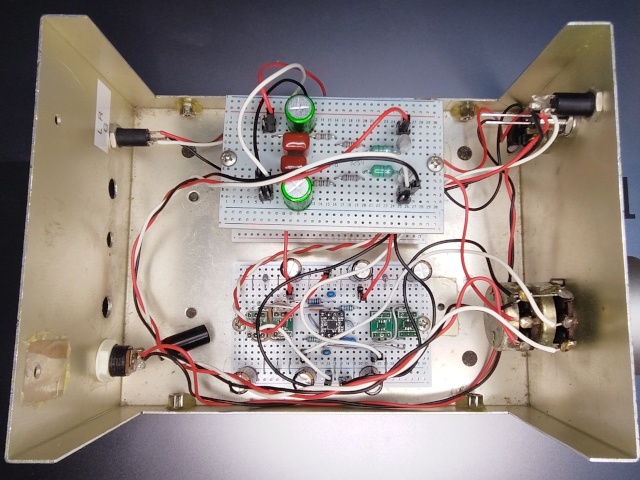

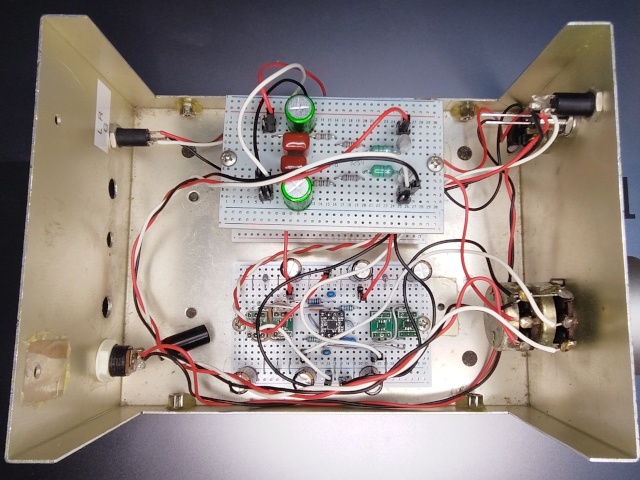

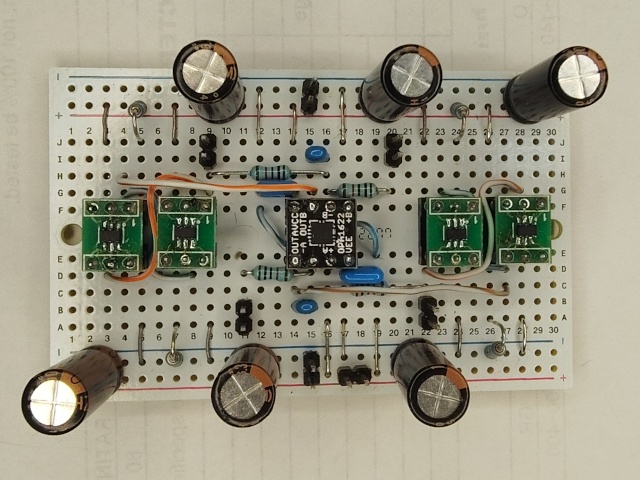

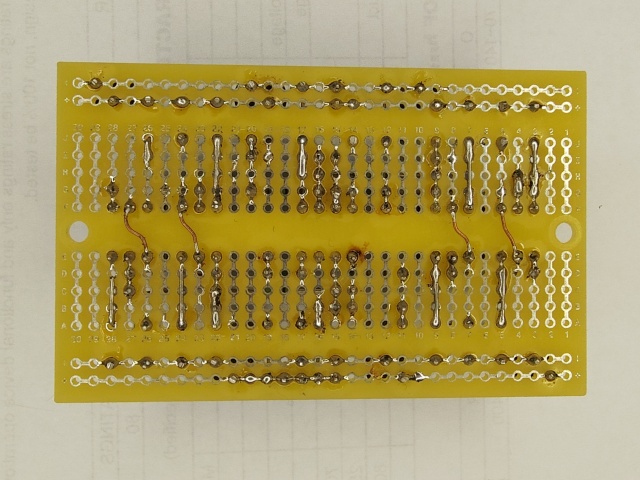

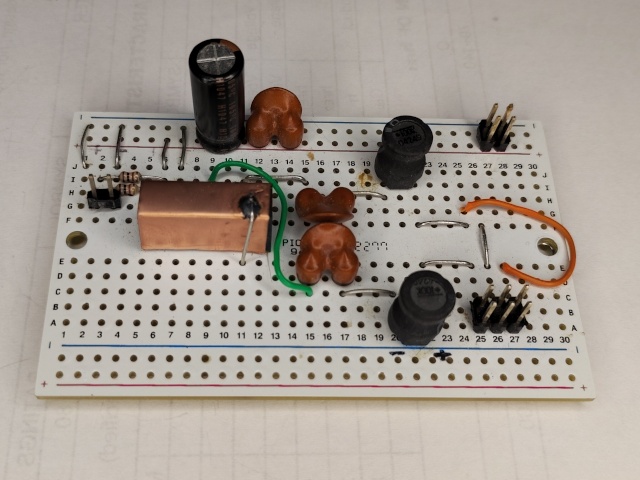

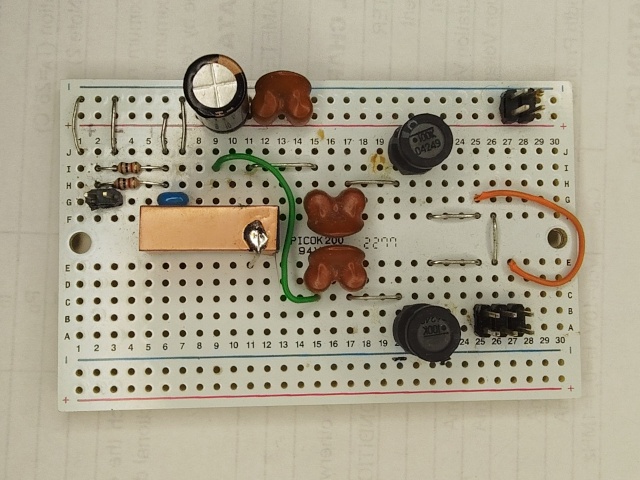

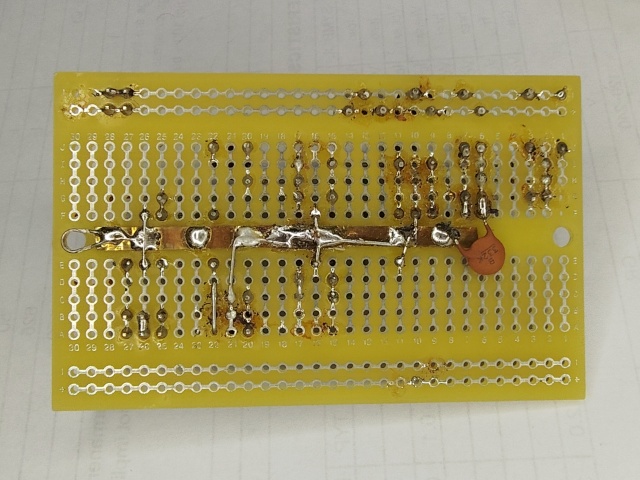

外観

資料を起こすのが面倒なので今は画像だけです。

パイロットランプが未実装。

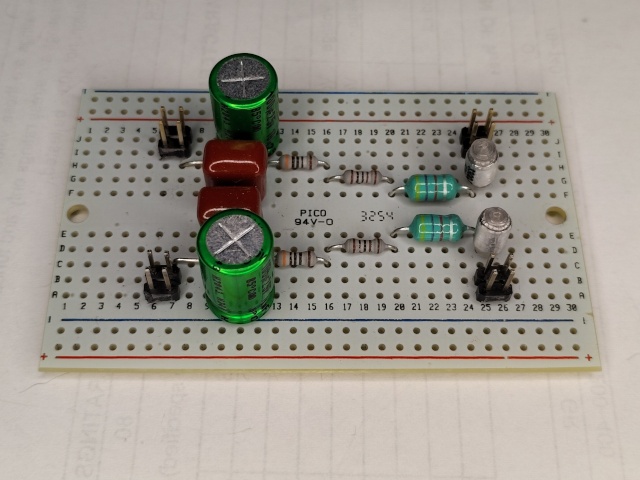

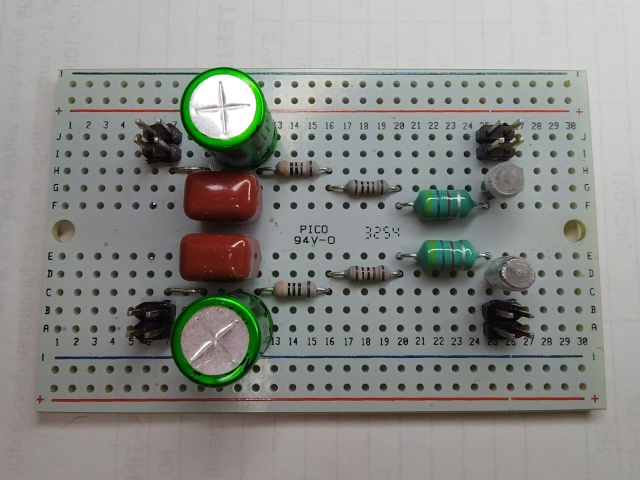

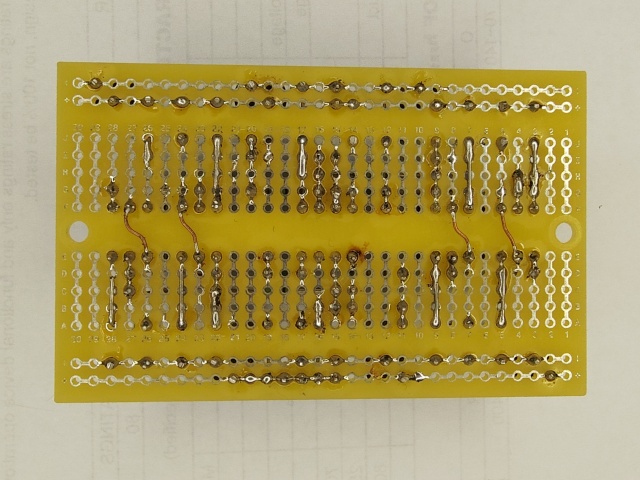

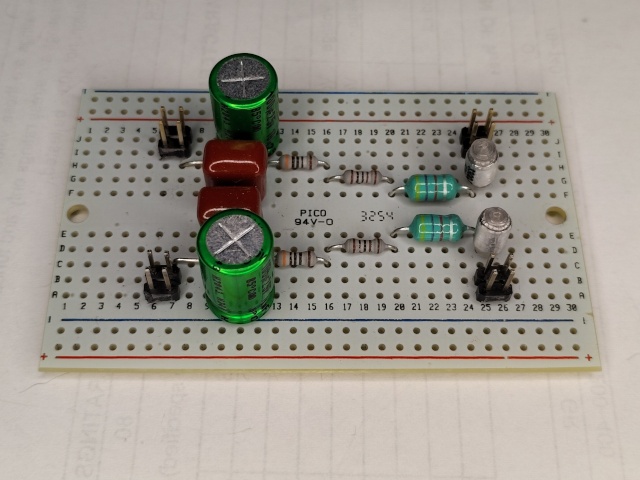

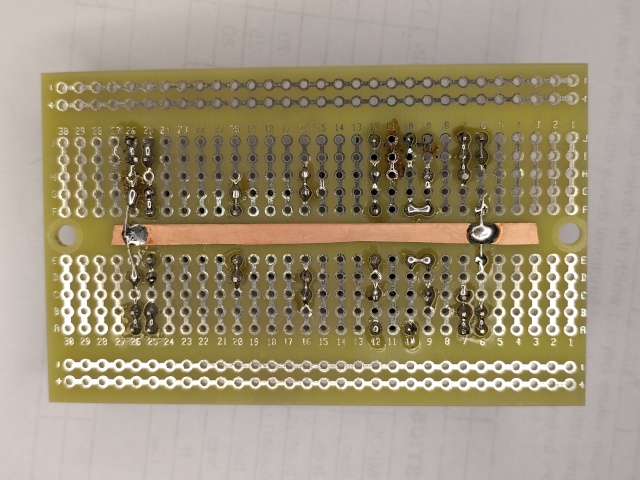

入力フィルタ基板

- 入力DCカットはバイポーラのオーディオ用電解コンデンサ(100μF)と、積層フィルムコンデンサ(2.2μF)をパラにして施しています。

このアンプにとって入力のDCカットはオプションであり必須ではありません。

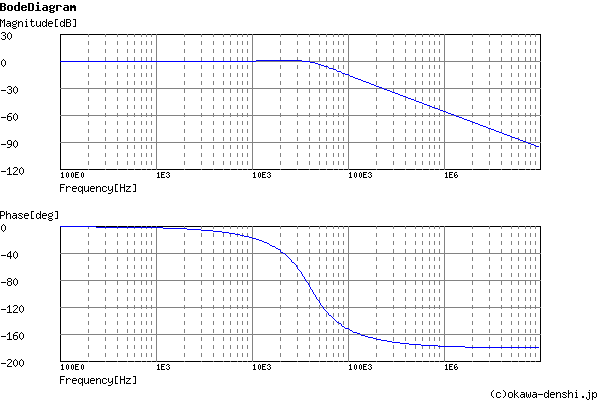

- LPFのコンデンサは一般用のスチコン(3300pF)です。

チョークコイルは4.7mH+30Ω、入力抵抗は1.3kΩの設定になっています。

何の変哲もないLCRフィルタです。

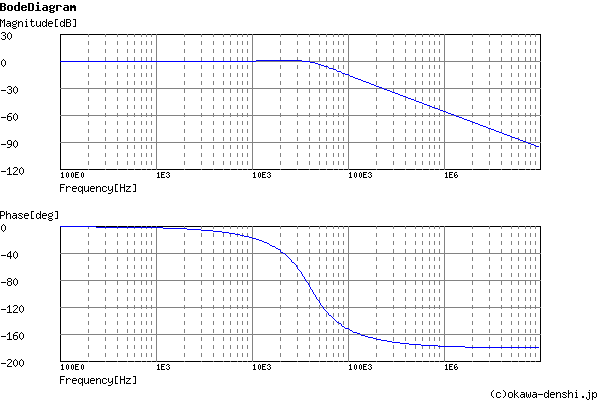

LCR設計サイトを利用して計算した特性グラフは次のような感じになります:

もうちょっと低い周波数から足切りしても良かったのではないかという気もしますが、

このフィルタはあくまでも補助となるノイズフィルタでしかありません。

DACやCDプレーヤのように厳密に切り捨てる意図はありません。

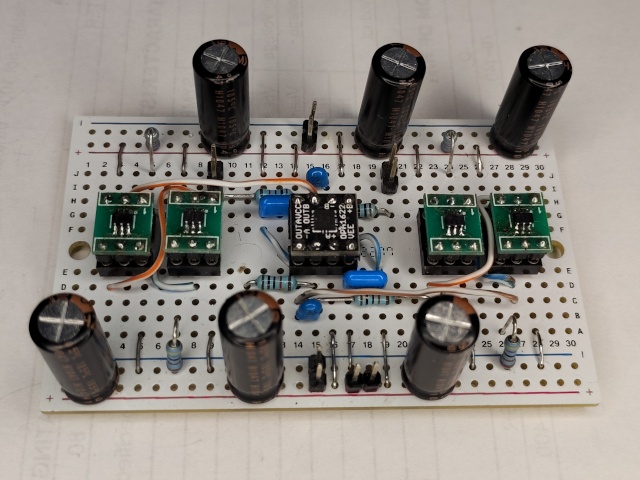

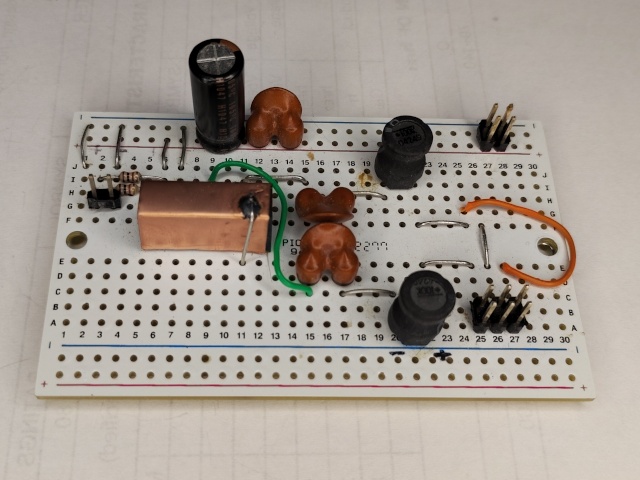

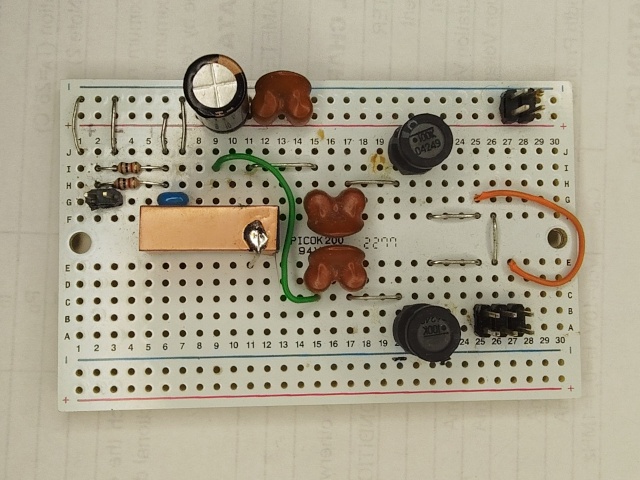

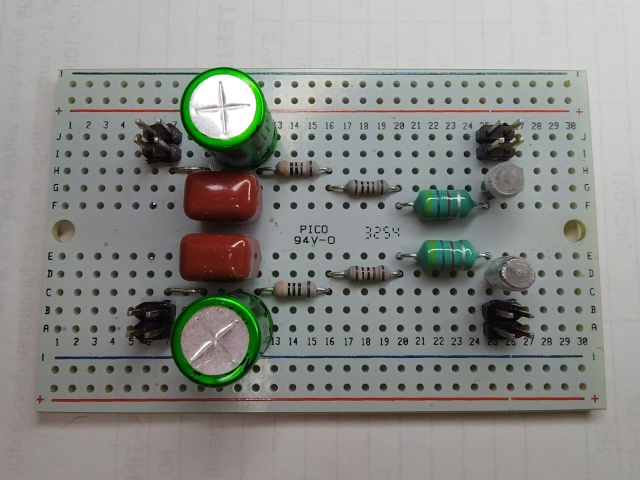

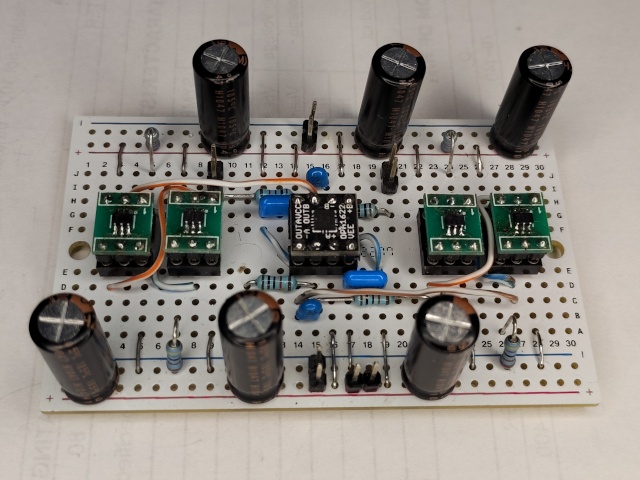

メインアンプ基板

- 回路自体はダイヤモンドバッファとオペアンプ反転増幅回路の組み合わせです。

ダイヤモンドバッファは帰還ループに組み込まれています。

帰還ループの抵抗は金属皮膜抵抗を選定しており帰還側と入力側の双方が10kΩです。

このアンプに電圧ゲインはありません。

- 正負の両電源で動作する設計です。±5Vで設計しています。

この電圧を選んだ理由は手持ちの電解コンデンサの耐圧が6.3Vしかないからです。

このような低い電圧でオペアンプを良好に動作させるのは難しいかも知れません。

ダイヤモンドバッファのトランジスタにあまり高い電圧を掛けたくないという考えもあって、±5Vという低い電圧を使っています。

- オペアンプの出力からマイナス入力の間に22pFのコンデンサを挿入して帯域制限しています。

温度補償型のセラミックコンデンサを使いました。

- トランジスタはSOT23-6なので変換基板に載せてあります。

独立したペレットから構成される複合トランジスタであるという物の性質上、トランジスタの選別は行っていません。

トランジスタはダイヤモンドバッファの前段と後段のペアが1パッケージに収まるように配置してください。

- 基板の電源バスのうち中央側が電源端子で外側がGNDです。オペアンプの下を這わせてあるジャンパはGNDラインです。

- ダイヤモンドバッファの前段バイアス抵抗は4.7kΩを使っており、定電流素子ではありません。

HA1では前段エミッタ側に下駄を履かせる抵抗を付けていましたがHA2では省いています。

通常装備する後段のエミッタ抵抗はありません。

アイソレータもありませんし、Zobelフィルタもありません。

- 電源バイパスに使っている積層フィルムは0.1μFです。電解コンデンサは1800μFが6本建ててあります。

個人的にはコンデンサの在庫が尽きたら積層フィルムの代わりに温度補償型の積層セラミックと、

電解コンデンサには適当な低インピーダンス型を使おうと考えています。

- オペアンプは±5Vの電源で動くものであればだいたい使えると思っています。

ここではMUSES8820を念頭に設計しています。

実機ではOPA1622モジュールを投入しました。

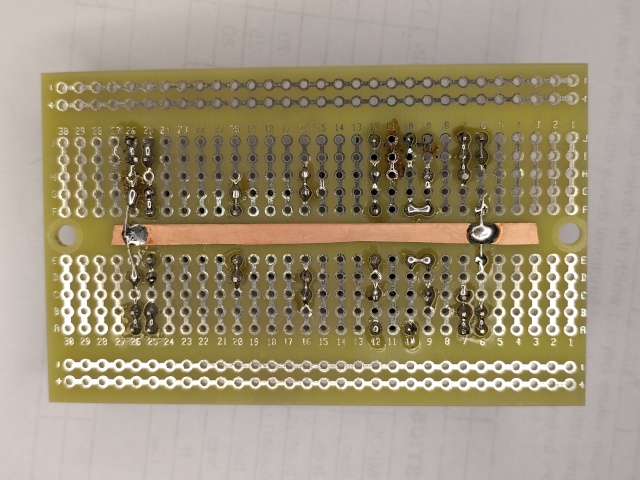

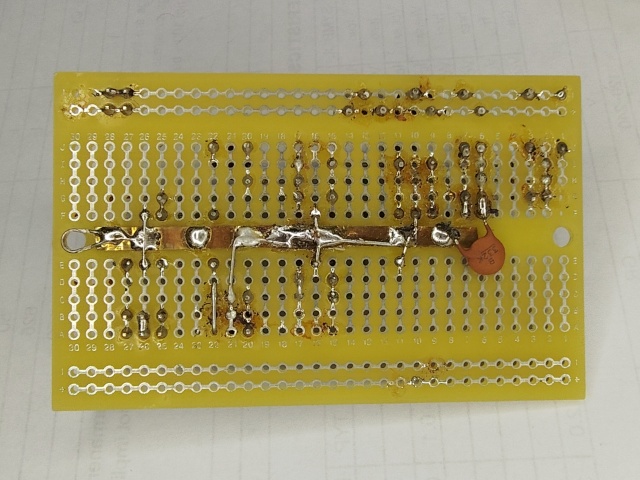

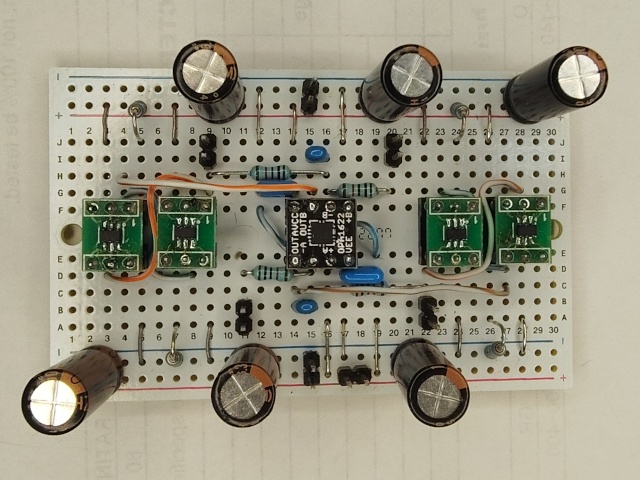

電源基板

- 電源モジュールは前述のとおりMAU106です。

MAU106に銅箔を被せてシールドしていますが、これは過去の残骸であり特に意味はありません。

再実装の際に真似をする必要は無いと考えています。

- 背面のコンデンサは3300pFのセラミックです。

MAU106の一次側の正極と、二次側のGNDを交流的に短絡しています。

- チョークコイルは定量的な意味があって取り付けたわけではなく、

試行錯誤の残骸であり、再実装の際に真似をする必要はないと考えています。参考までに10μHです。

- MAU106の二次側に取り付けられているノイズフィルタ素子は三端子コンデンサ部分が2200pFのものを使っています。

フェライトビーズの特性はよくわかっていません。

- 一次側の電源バイパスコンデンサは1800μFですが、この値に大きな設計意図はありません。

感想

実装は2022-08-21に行いました。

記事にするのに今更感があります。

交流特性のうち、周波数特性については10MHz以下の実用範囲内で安定していると考えています。

仕上がり音質は実用の範囲内だと思います。

Copyright © 2024 clare. All rights reserved.